流量反噬!17吃瓜舆情观察红与黑

在信息化时代,流量似乎成了衡量一切的标准。社交媒体的快速发展,让很多人都能迅速从网络上获得关注,甚至通过短短几天的热搜登上了公众的视野。随着“流量即财富”成为普遍的认知,流量带来的不仅仅是知名度和财富,也可能引发不可预见的风险和危机。近期的17吃瓜事件便是这样一个典型的案例,它让我们看到了流量背后的红与黑,揭示了流量反噬现象的可怕之处。

17吃瓜事件源于一则看似无关紧要的娱乐新闻,然而随着社交平台用户的参与和炒作,事件迅速从一则“小瓜”变成了人人都在议论的话题。从最初的关注人物与事件本身,逐渐演变为网络上的舆论漩涡,涉及的相关方也从最初的娱乐圈人物扩展至更广泛的社会群体。这种舆情的膨胀本身就是网络流量的双刃剑——流量可以让人迅速走红,但也可能让一切变成泡沫,稍有不慎便可能跌入深渊。

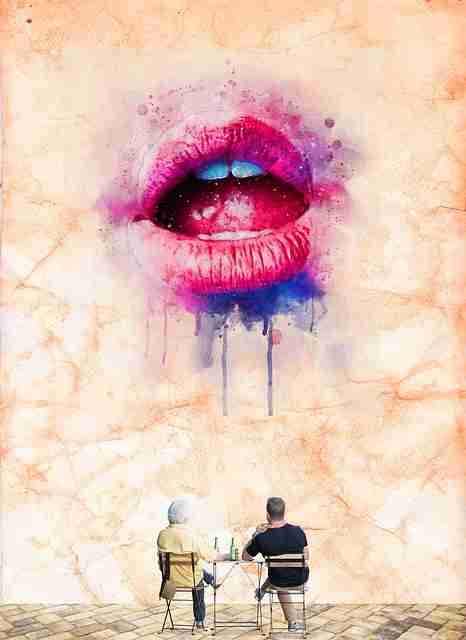

从一个普通网友的角度来看,17吃瓜事件的发生几乎让人看到了社交平台中的“暴力倾向”。公众人物一旦沦为舆论的焦点,任何一个细小的错误或个人生活的暴露,都可能成为群众发泄情绪的导火索。而最可怕的是,这种情绪的传播速度惊人——一旦舆论火起来,不仅会在短时间内彻底改变公众人物的形象,甚至有可能摧毁他们的职业生涯。

17吃瓜事件中,舆论的走向也给品牌营销人员提供了宝贵的教训。在事件初期,部分品牌选择站在热点的风口浪尖上,借机进行宣传。随着事件的升级,一些品牌开始撤回广告合作,甚至宣布中止与事件相关的代言人合作,这种做法本质上是在利用舆论的转变来保护自己品牌的形象。这一现象实际上反映了流量反噬的一面——流量一旦变成负面情绪的载体,便可能带来极大的品牌危机,甚至造成无法弥补的损失。

流量的反噬不仅仅影响到娱乐圈的人物,同样也影响到那些试图借流量为自己创造价值的普通人和企业。公众人物被舆论推向风口浪尖,往往无法抗拒这个“放大镜效应”。随着事件的扩大,17吃瓜事件的主角之一开始被网友进行各种“扒皮”,各种关于其过去的黑历史也纷纷被曝光,成为事件的推手之一。网友的热情已经不再满足于事件本身的讨论,而是开始无限放大明星个人的私生活,甚至演变成一场全民围剿的运动。

而对于那些深陷舆论风波中的人来说,他们是否能够承受来自网络世界的巨大压力,成为了他们能否在风波中“生还”的关键。17吃瓜事件中的当事人显然没有能够迅速从舆论的暴风雨中找到出路,他们面对的不仅仅是来自网友的怒火,更有公众形象的崩塌,以及可能带来的商业价值的永久损失。

而在这个过程中,社交媒体的作用显而易见。如今的社交平台,已经不再是单纯的沟通工具,它们已成为信息传播、舆论发酵甚至风暴蔓延的温床。17吃瓜事件便是社交媒体赋能下的典型产物。在平台算法的加持下,负面信息几乎在一瞬间就能被无限放大,甚至成了某种“文化现象”,影响着每一个人的价值观和行为方式。

17吃瓜事件中的舆情走向向我们展示了一个充满挑战的网络时代。在这个时代,任何一个微小的舆论事件,都可能通过社交平台的助推,迅速形成巨大的“流量洪流”。这种洪流往往是一把双刃剑。在短短几天的时间内,原本只是娱乐新闻中的一则话题,便发展成了全国热议的焦点。流量的变化速度惊人,也让很多人措手不及。

流量反噬的本质,实际上是舆论力量失控的体现。在17吃瓜事件的核心人物开始面临公众批评时,舆论已经脱离了最初的焦点,开始指向与事件无关的外围话题。这种情况的发生,让舆情越来越难以控制,很多时候,舆论的演变甚至会让当事人陷入一个无法逆转的困境。

面对这一切,如何有效应对成为了品牌和公众人物的一个巨大挑战。事实上,很多品牌已经意识到,流量不再是唯一的成功法宝,如何掌控舆论,如何在流量带来的曝光中,找到合适的“停损点”,才是更为关键的生存之道。虽然流量能够在短期内为品牌带来爆发式的增长,但如果没有足够强大的舆情管理能力和危机应对策略,流量的负面效应往往会迅速反噬。

而从社交平台和公众人物的角度来看,如何在面对流量风暴时保护个人形象,维持良好的社会认知度,也是不可忽视的课题。17吃瓜事件中的部分当事人或许并未能够有效管理自己的网络形象,甚至在舆论的压力下作出了过激反应,这不仅没有平息公众的愤怒,反而进一步加剧了事件的恶化。可以说,在流量成为常态的今天,公众人物的每一个言行,都可能成为舆论的导火索。